Unser etwas anderes Gehirn

Der Mensch tickt wirklich anders

Unser Gehirn ist besonders, und das ist nicht nur eine Frage der Größe. Auf der Suche nach der Einzigartigkeit finden Hirnforscher immer mehr spannende Details. Was Roboterentwickler wissen sollten.

Von Joachim Müller-Jung

D as Gehirn des Menschen imitieren – formuliert ist dieses Ziel schnell. Zumal in einer Welt, die sich ungeduldig nach Durchbrüchen, technologischen Vorsprüngen und Wettbewerbsvorteilen sehnt. Doch wie nah dran sind sie wirklich, die Programmierer, Biotechniker und Neuroingenieure, die sich in ihren Milliarden Dollar schweren Hightech-Hubs mit dem komplexesten Apparat abmühen, den die Evolution hervorgebracht hat? Man könnte es kurz machen: weit weg noch. Glaubt keinem, der das menschliche Gehirn zu simulieren verspricht. Allerdings lohnt es sich sehr wohl, nach den Gründen zu suchen. Denn die Versuche scheitern bisher nicht etwa an technischen Defiziten, sondern ganz einfach daran, dass die Neurowissenschaften überhaupt erst allmählich begreifen, wenn auch mit immer raffinierteren Methoden, was das Besondere am menschlichen Gehirn ist. Wohlgemerkt: Am Gehirn, den Geist klammern wir erst mal geflissentlich aus.

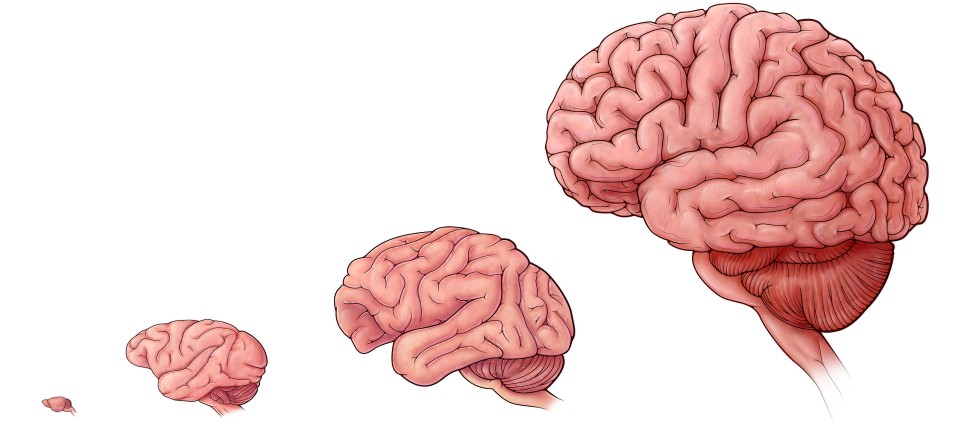

Woher sollten wir auch wissen, was die prähistorischen Vorläufer des Menschen gedacht haben, welche geistigen Potentiale der Informationsverarbeitung im Gehirn – Kognition – von Australopithecus, Homo erectus oder Neandertaler schlummerten? Klar ist: Die Gehirne der Primaten haben vor einigen Millionen Jahren begonnen, sich auseinanderzuentwickeln. Vor allem das Größenwachstum – das augenfälligste Unterscheidungsmerkmal in der Abstammungslinie hin zum modernen Menschen – zeigt bemerkenswerte Entwicklungen. Unser Gehirn ist mit seinen 1,3 bis 1,5 Liter Volumen dreimal so groß wie das der nächsten Verwandten, Schimpansen und Bonobos. Aber es ist keineswegs größer als das des Neandertalers, der vor Hunderttausenden Jahren lebte und vor gut 40.000 Jahren ausgestorben* ist.

Größe allein ist nicht entscheidend. Auch die Zahl der Falten und Furchen ist es nicht. Wieland Huttner und seine Kollegen am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden haben sich die Gehirne von mehr als hundert Säugetierarten angesehen. Vielen wie Mäusen und Makis fehlen die Faltungen, die zur Vergrößerung der Hirnoberfläche führen, andere wie Delphine und Elefanten haben sie, und sie haben noch dazu größere Gehirne – dennoch fehlen ihnen viele der als typisch menschlich identifizierten kognitiven Fähigkeiten, angefangen von der komplexen Sprache bis zum abstrakten Denken, das unsere zahlreichen Kulturtechniken hervorgebracht hat.

Interessanter

werden die Größenvergleiche, wenn man in ganz spezielle Bereiche geht,

vor allem in die Großhirnrinde, lange auch als Kortex bekannt. Etwa 16

Milliarden Zellen zählt sie beim Menschen. Sie ist etwa drei Millimeter

dick, grau, und sie umgibt die darunter liegende weiße Hirnmasse.

Stammesgeschichtlich ist sie zuletzt entstanden, quasi am äußersten Ende

des Zentralnervensystems, dem Endhirn oder Telencephalon.

Pyramidalzellen aus der Hirnrinde sind nicht nur architektonisch besonders, sie sind auch elektrophysiologisch offenbar anders.

Pyramidalzellen aus der Hirnrinde sind nicht nur architektonisch besonders, sie sind auch elektrophysiologisch offenbar anders.

Die Aufmerksamkeit

richtet sich dabei besonders auf die Hirnrinde, und zwar sowohl, was die

Architektur angeht, als auch die Arbeitsweise. Menschenaffen haben

deutlich weniger Nervenzellen in der Hirnrinde, auch beim Neandertaler

war mindestens der vordere Teil, der frontale Kortex, kleiner. Und es

ist nicht nur die Zahl, auch die Vielfalt ist beim Homo sapiens

ungewöhnlich: Es gibt große, viel stärker verzweigte Pyramidenzellen,

die die Hirnrinde durchmessen, Dopamin produzierende Interneurone, aber

auch außergewöhnlich viele, vergleichsweise große Astrozyten und

Oligodendrozyten – jede Zellart scheint irgendwie zu helfen, die Arbeit

der Hirnrinde zu optimieren, wo die Netzwerke für Wahrnehmung, Lernen,

Emotionen und Gedächtnis zusammenlaufen.

Max-Planck-Hirnforscher Huttner, dessen Team seit einiger Zeit zusammen mit den evolutionären Anthropologen um Svante Pääbo in Leipzig die Ursachen für diese Hirnrinden-Vergrößerungen in unserer Stammeslinie untersucht, hat jüngst in „Science“ eine möglicherweise entscheidende, tiefer liegende Quelle lokalisiert. Das Gen mit der Bezeichnung ARHGAP11B, an dem Huttner seit langem arbeitet, liegt in den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen. Eine einzige, winzige Punktmutation in dieser Erbanlage hat beim Menschen offenbar dazu geführt, dass die Stammzellen, die das Zellmaterial für die Hirnrinde liefern, überaktiv sind. Das führt dazu, dass der Mensch zwei- bis dreimal so viele Nervenzellen im Kortex ausbildet wie etwa Gorillas oder Orang-Utans. Baut man die menschliche Genvariante ins Erbgut von Mäusen ein, vergrößert sich deren Hirnrinde – und kann sich plötzlich sogar falten.

Max-Planck-Hirnforscher Huttner, dessen Team seit einiger Zeit zusammen mit den evolutionären Anthropologen um Svante Pääbo in Leipzig die Ursachen für diese Hirnrinden-Vergrößerungen in unserer Stammeslinie untersucht, hat jüngst in „Science“ eine möglicherweise entscheidende, tiefer liegende Quelle lokalisiert. Das Gen mit der Bezeichnung ARHGAP11B, an dem Huttner seit langem arbeitet, liegt in den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen. Eine einzige, winzige Punktmutation in dieser Erbanlage hat beim Menschen offenbar dazu geführt, dass die Stammzellen, die das Zellmaterial für die Hirnrinde liefern, überaktiv sind. Das führt dazu, dass der Mensch zwei- bis dreimal so viele Nervenzellen im Kortex ausbildet wie etwa Gorillas oder Orang-Utans. Baut man die menschliche Genvariante ins Erbgut von Mäusen ein, vergrößert sich deren Hirnrinde – und kann sich plötzlich sogar falten.

Ein Gen, das Falten macht

Die Mutation des Gens steigert den

Stoffwechsel, die sogenannte Glutaminolyse. Den Stammzellen steht damit

mehr chemische Energie zur Vermehrung zur Verfügung. Ausgerechnet

wuchernde Krebszellen nutzen ebenfalls diesen Prozess. Freilich wird er

in der Hirnentwicklung offenkundig kontrolliert eingesetzt – was

allerdings wohl auch seinen Preis hat: Jedenfalls nimmt die frühe

Vermehrung und Reifung der Hirnrindenzellen zusätzlich Zeit in Anspruch –

ein möglicherweise entscheidender Grund, so Huttner, weshalb die

Schwangerschaft bei Schimpansen, denen die Mutation fehlt, schon nach

237 Tagen, die des Menschen aber erst nach 280 Tagen abgeschlossen ist.

Hinweise, dass

die Hirnentwicklung beim Menschen verzögert abläuft, haben auch Barbara

Treutlein und ihre Kollegen am Max-Planck-Institut für evolutionäre

Anthropologie in Leipzig gefunden. Sie arbeiten wie inzwischen viele

Neurobiologen mit „Minihirnen“, sogenannten Organoiden, die in der

Petrischale erzeugt werden. Mittlerweile lässt sich das Gewebe aus

einzelnen Hirngeweben wie eben dem frontalen Kortex künstlich im Labor

aus Stammzellen züchten. Treutlein und ihr Team haben vor kurzem in

„Nature“ berichtet, wie sie die Genaktivität in Organoiden aus

menschlichem Gewebe mit dem von Schimpansen und Makaken verglichen

haben. Resultat: Die Aktivitätsmuster der Hirnzellen unterscheiden sich

fundamental. Menschliche Hirnzellen reifen offenbar tatsächlich

langsamer. Zudem gibt es offenbar einige Gene, die ausschließlich im

menschlichen Kortex in Aktion treten.

Einzigartige Aktionspotentiale in der Hirnrinde

Welche aber sind das, und erklärt das

wirklich die Ausnahmestellung des menschlichen Gehirns? Dass noch Lücken

zu füllen sind, um unsere kognitive Sonderstellung zu erklären, zeigen

auch die Arbeiten von Albert Gidon von der Humboldt-Universität Berlin

und seinen Kollegen am Epilepsie-Zentrum Berlin-Brandenburg und an der

Charité. Die Forscher haben jüngst in „Science“ eine bemerkenswerte

Entdeckung präsentiert. Mit neuen Methoden, mit denen sie Hirngewebe aus

dem Kortex von Epilepsie- und Tumorpatienten extrem detailliert

untersuchen und einzelne Verästelungen an den Nervenzellen – Dendriten –

vermessen können, haben die Wissenschaftler völlig überraschende

Eigenschaften entdeckt: „dendritische Kalzium-Aktionspotentiale“.

Dabei handelt es sich um elektrische Signale, die offensichtlich nur in den Dendriten menschlicher Pyramidenzellen zu finden sind. Lange dachte man, die unzähligen Dendriten leiten die Nervenimpulse einfach allesamt weiter zum Zellkörper des Neurons – wo die vielen anregenden und hemmenden Signale miteinander verrechnet werden. Entscheidend sei allein, wie eng das Netzwerk dieser Synapsen-Verbindungen geknüpft ist, an denen die Signale ausgetauscht werden. Nun ist klar: Auch die Abermillionen „Arme“ dieser Nervenzellen selbst, die Dendriten, können bereits die Signalstärken miteinander verrechnen. Die Nervenzelle ist also nicht nur Teil eines großen modular aufgebauten Netzwerks, sie besitzt auch für sich schon massive Computerpower. Solche Pyramidenzellen fanden die Forscher bisher nur in den Hirnrindenschichten L2 und L3, und die sind offensichtlich ein Exklusivmerkmal des Menschen.

Dabei handelt es sich um elektrische Signale, die offensichtlich nur in den Dendriten menschlicher Pyramidenzellen zu finden sind. Lange dachte man, die unzähligen Dendriten leiten die Nervenimpulse einfach allesamt weiter zum Zellkörper des Neurons – wo die vielen anregenden und hemmenden Signale miteinander verrechnet werden. Entscheidend sei allein, wie eng das Netzwerk dieser Synapsen-Verbindungen geknüpft ist, an denen die Signale ausgetauscht werden. Nun ist klar: Auch die Abermillionen „Arme“ dieser Nervenzellen selbst, die Dendriten, können bereits die Signalstärken miteinander verrechnen. Die Nervenzelle ist also nicht nur Teil eines großen modular aufgebauten Netzwerks, sie besitzt auch für sich schon massive Computerpower. Solche Pyramidenzellen fanden die Forscher bisher nur in den Hirnrindenschichten L2 und L3, und die sind offensichtlich ein Exklusivmerkmal des Menschen.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen