aus spektrum.de, 13.06.2022 zuJochen Ebmeiers Realien

aus spektrum.de, 13.06.2022 zuJochen Ebmeiers RealienUnscheinbare Grenze im Fluss

Manchmal

steht ein winziger solitärer Wellenkamm quer über einem Gewässer. Er

trennt eine bewegte von einer ruhigen Zone und gibt interessante

physikalische Zusammenhänge preis.

von H. Joachim Schlichting

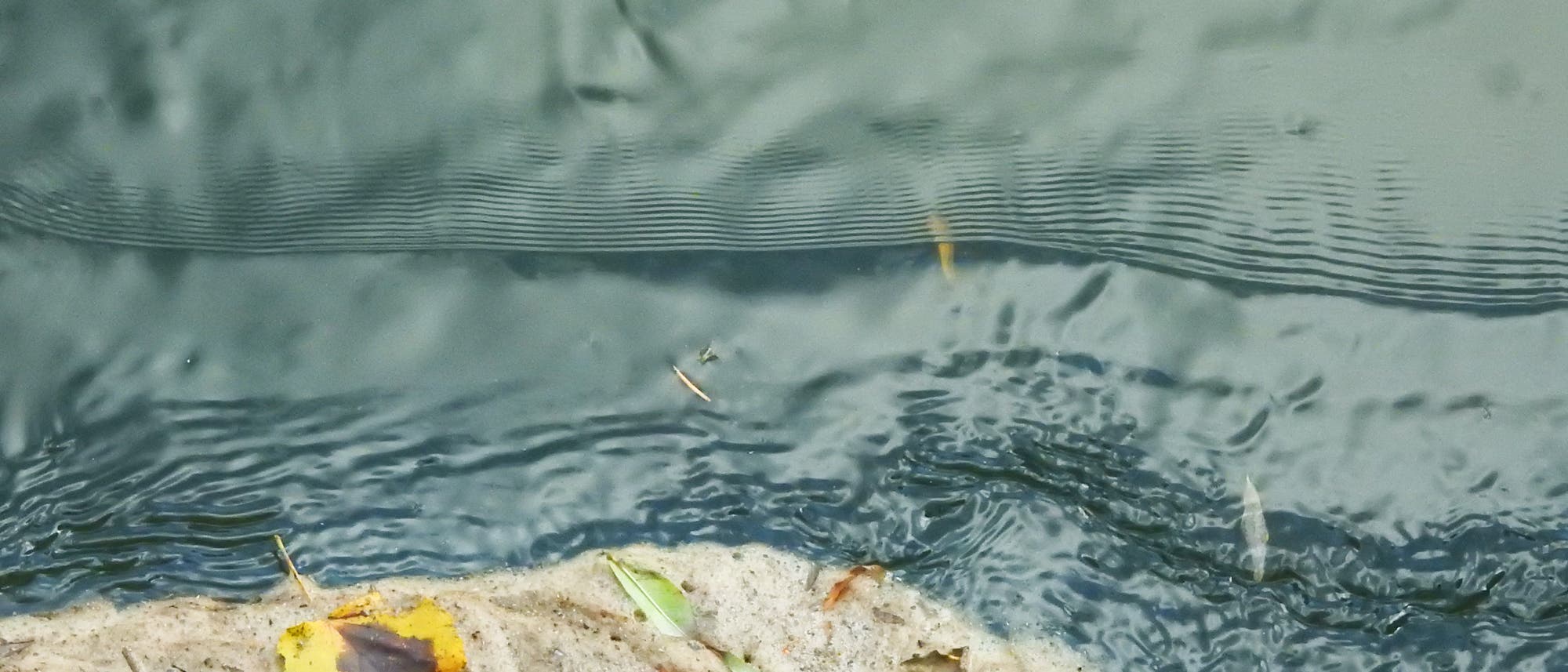

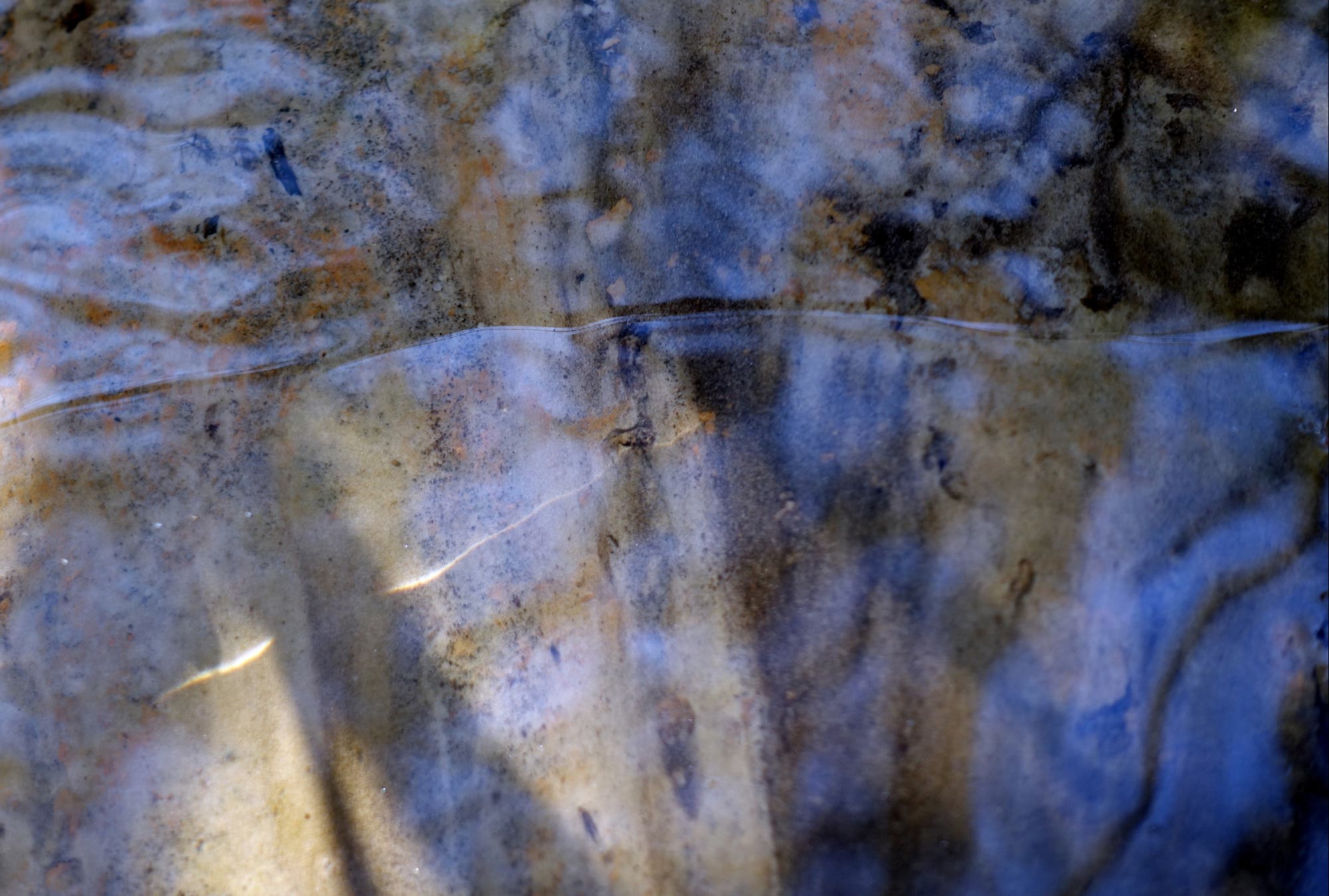

Wer

einen Spaziergang an einem Bach unternimmt, sollte es nicht versäumen,

dessen Oberfläche nach einer unauffälligen, nahezu fadenförmigen Welle

abzusuchen. Sie läuft in den meisten Fällen wie eine dünne Linie

senkrecht zur Strömungsrichtung über das Gewässer und zeichnet bei

Sonnenschein einen feinen Streifen fokussierten Lichts auf den Boden.

Wenn man die filigrane Struktur zum Beispiel mit dem Finger stört,

bildet sie sich anschließend unwesentlich verändert wieder neu. Der

winzige Wall und vor allem sein Umfeld sind nicht nur schön anzusehen.

Die Erscheinung deutet auf ein komplexes Strömungsgeschehen hin, von

dem man direkt kaum etwas zu sehen bekommt.

Diese Art von Welle wurde zum ersten Mal 1854

vom US-Schriftsteller und Philosophen Henry David Thoreau beschrieben.

Sie hat später Generationen von Forschern zu experimentellen und

theoretischen Untersuchungen angeregt, beginnend 1881 mit dem britischen

Physiker Osborne Reynolds. In englischsprachigen Publikationen wird sie

daher meist als »Reynolds ridge« bezeichnet. Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum der Wissenschaft Wie alt können wir werden?

Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum der Wissenschaft Wie alt können wir werden?

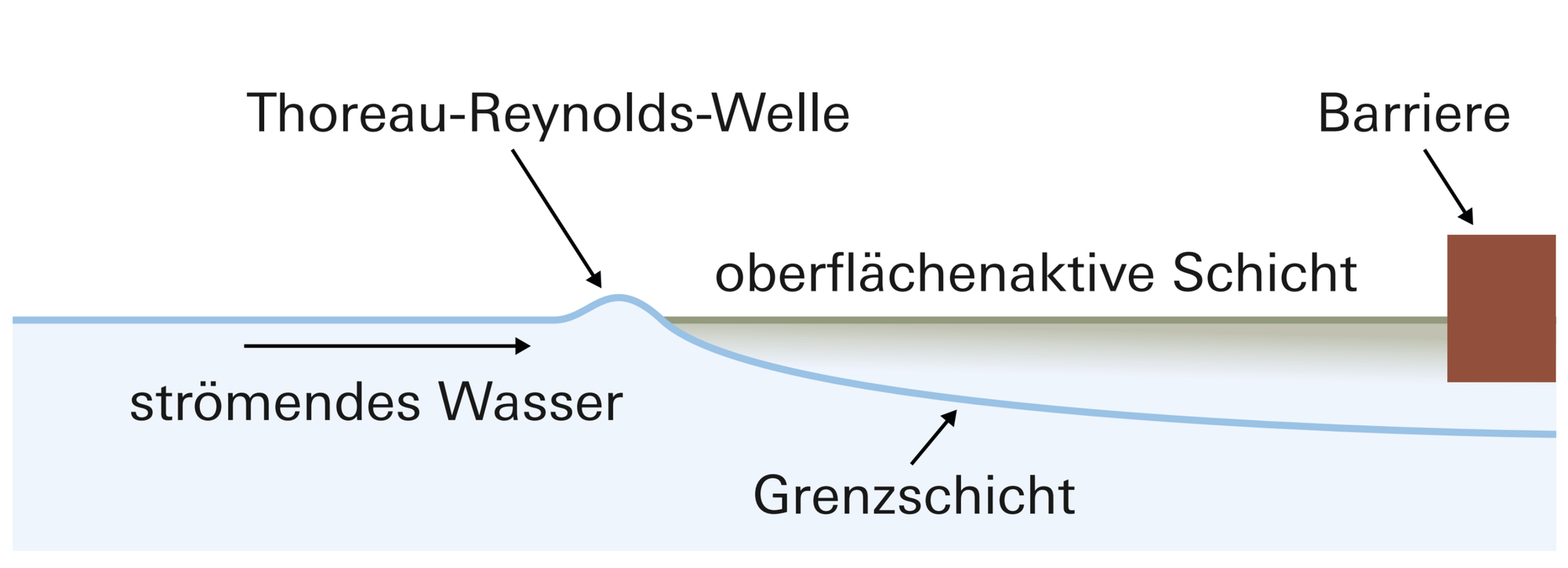

Hinter

der Thoreau-Reynolds-Welle steckt ein subtiles Zusammenspiel von

Oberflächen- und Strömungseffekten. Es beginnt mit einer Barriere, die

sich in einem Fluss gebildet hat, wenn etwa ein Ast quer darauf liegt

oder Unrat stecken bleibt. Daran stauen sich natürliche Tenside und

Eiweiße aus Pflanzenrückständen. Das Material verändert die

physikalischen Eigenschaften der Wasseroberfläche. Die Moleküle streben

dorthin und ordnen sich mit einem hydrophilen Ende im Wasser und einem

hydrophoben in der Luft an. Das setzt die Spannung der obersten

Wasserschicht herab, die nun auseinanderstrebt und sich sozusagen

dagegen wehrt, erneut zusammengedrückt zu werden. Die Lage aus

mikroskopischen Verunreinigungen wirkt anschaulich gesprochen wie ein

unsichtbares fixiertes Brett auf das ankommende Wasser. Dieses kann nur

dadurch ausweichen, dass es auf seinem weiteren Weg darunter

hinwegtaucht.

Kleiner Wellenkamm| Die

Thoreau-Reynolds-Welle steht senkrecht zur Fließrichtung. Am Boden ruft

ein Teil von ihr unter Sonnenlicht eine helle Brennlinie (Kaustik)

hervor.

Natürliche Gewässer führen fast ständig

oberflächenaktive Substanzen mit sich. Darum gibt es den Wall trotz

seiner geringen Bekanntheit recht häufig. Vermutlich zieht er selten

Aufmerksamkeit auf sich, da sowohl er als auch die Fläche mit den

angestauten Chemikalien unauffällig sind und sich in einigem Abstand

von der ursächlichen Barriere befinden.

Es ist nicht wichtig, was du betrachtest, sondern, was du siehst Henry David Thoreau

Ein solches Hindernis muss nicht besonders groß sein, um passendes Material aufzuhalten. Oft genügt dazu schon ein Schilfhalm oder ein kleiner Zweig. Letztlich ist die Thoreau-Reynolds-Welle selbst ein untrüglicher Hinweis auf einen weitgehend ruhenden Bereich. Sie ist so etwas wie eine Demarkationslinie zur bewegten Umgebung. Die Erscheinung kann sogar in stehenden Gewässern beobachtet werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein gleichmäßiger Wind obenauf treibendes Material zum Rand einer Pfütze hin zusammenfegt. Das auf die Weise gereinigte übrige Oberflächenwasser bewegt sich ebenfalls in die Richtung und findet eine ähnliche Situation vor wie im blockierten Fluss. Es prallt auf den Schmutzfilm und taucht vor ihm ab – in dem Fall nicht darunter hindurch, sondern als bodennahe Unterströmung wieder zurück. So entsteht ein geschlossener Kreislauf, der im Idealfall so lange bestehen bleibt, wie der Wind weht.

Die Geschwindigkeit der Strömung spielt

eine Rolle dabei, wie auffallend die Thoreau-Reynolds-Welle ist. Sobald

eine Geschwindigkeit von 23 Zentimeter pro Sekunde überschritten wird,

können stromaufwärts vor der Linie »Kapillarwellen« entstehen, deren

Verhalten vor allem von der Oberflächenspannung bestimmt wird. Die

dadurch hervorgerufenen Kräuselungen machen indirekt auf die Linie

aufmerksam, zumal der starre Film weiterhin nicht aus der Ruhe zu

bringen ist. Kapillarwellen| Bei ausreichender

Geschwindigkeit können sich stromaufwärts vor der Grenzlinie feine

Rippel bilden. Auf der Seite zur Barriere lässt die

Oberflächenzusammensetzung das nicht zu.

Kapillarwellen| Bei ausreichender

Geschwindigkeit können sich stromaufwärts vor der Grenzlinie feine

Rippel bilden. Auf der Seite zur Barriere lässt die

Oberflächenzusammensetzung das nicht zu.

Das neuere Forschungsinteresse an

Thoreau-Reynolds-Wellen bezieht sich einerseits auf Meeresströmungen

unter dem Einfluss unterschiedlicher überall vorkommender Substanzen.

Andererseits hat das Phänomen längst Eingang in die labormäßige

Untersuchung der Wirkung oberflächenaktiver Stoffe in einem viel

allgemeineren Sinn gefunden.

Hans-Joachim Schlichting ist Professor

für Physik-Didaktik und arbeitete bis zu seiner Emeritierung an der

Universität Münster.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen