aus FAZ.NET, 8. 6. 2022 Die rote Wolke, 1907 zu

Von

Stefan Trinks

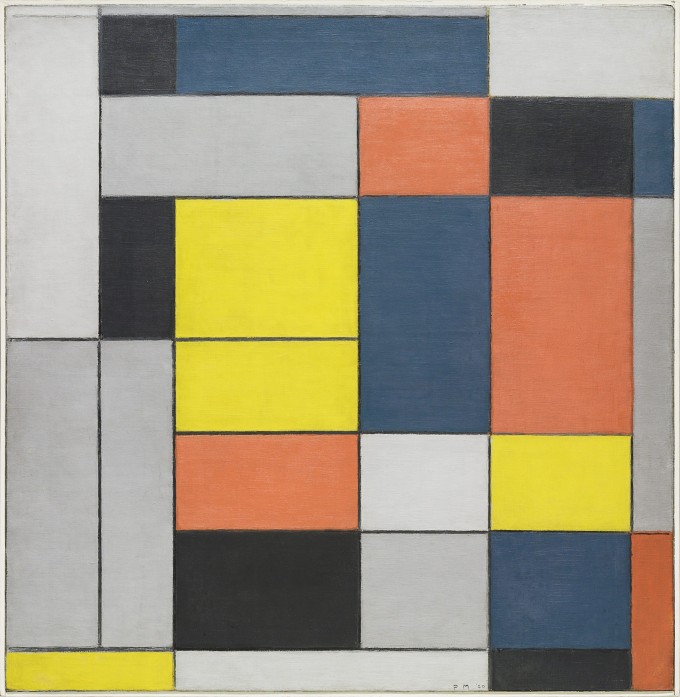

Es hat sich inzwischen herumgesprochen, wie Piet Mondrian zu seinen zeitlos modernen „Setzkastenbildern“ in Blau-Rot-Gelb-Weiß mit schwarzen Gittern fand, die 1965 dann von Yves Saint Laurent auf dessen „Cocktail Dress“ für die Populärkultur verewigt wurden – sie sind nichts anderes als radikal stilisierte Natur, oft entlaubte, auf ihr schwarzes Geäst heruntergeschnittene Bäume. Mondrian ist böse gesagt das Anthrax der modernen Malerei, in Hinsicht auf eine gemalte Parallele zur Natur zumindest.

Aus drei Gründen richtet die Fondation Beyeler in Basel-Riehen Mondrian nun eine Übersichtsschau seines Gesamtwerks aus, also auch der frühen figurativ-gegenständlichen Arbeiten, die beispielsweise in der letzten großen Retrospektive im New Yorker MoMA einer „makellosen“ Teleologie willen schlicht ausgelassen wurden. Der pragmatischste: Beyeler als legendärer Kunsthändler hat dem Haus nicht weniger als sieben Mondrians aus seiner Privatsammlung vermacht, die in der Ausstellung ihre subtilen Oberflächen ohne Schutzverglasung darbieten, was in keinem Großmuseum der Welt mehr denkbar wäre. Die ultrafeinen Oberflächentexturen mit ihren oftmaligen Richtungswechseln der Pinselstruktur um neunzig Grad und damit verbundenem anderen Weißgrad der Farbe durch gekipptes „Schattenspiel“ kommen einer Offenbarung gleich.

Aus solchen Strukturen entwickelte Mondrian seine Linienmuster: Abend: Der rote Baum, gemalt 1908 bis 1910

Aus solchen Strukturen entwickelte Mondrian seine Linienmuster: Abend: Der rote Baum, gemalt 1908 bis 1910

Die Kraft des einfachen Bildvergleichs

Der zweite Anlass ist der 150. Geburtstag Mondrians, was zugleich klar macht, wie tief der Künstler biographisch und von seiner künstlerischen Ausbildung her noch in der Haager Schule der Landschaftsmalerei des neunzehnten Jahrhunderts steckt. Der dritte, triftigste Grund jedoch ist die Symbiose der beiden ersten, nämlich die einzigartige Dramaturgie in Basel, von den frühesten Werken bis (fast) zu den letzten, den von Mondrian „neoplastisch“ getauften Grundpfeilern der Moderne, die wie in einem Theaterstück auf elf Bühnen-Sälen (inklusive eines Kinosaals, in dem Lars Eidinger als Mondrian mit sich selbst im Dialog ist) abzuschreiten sind, um die sukzessive „Evolution“ – so der Titel der Schau – des Künstlers und seines Werks nachvollziehen zu können.

Und wie es sich nachvollziehen lässt. Ganz ohne Saaltexte und weitschweifiges Pseudo-Erklären, nur durch die Kraft des einfachen Bildvergleichs, wie er derzeit besonders in Schweizer Museen wie Genf oder Zürich-Rietberg stark gemacht wird. So hängen im ersten Saal vor allem zwei Bild-Konter: Links das durch und durch holländische Kleinformat „Frau mit Spindel“ von 1893, auf dem eine Niederländerin mit gestärkter weißer Haube in einem Interieur wie bei Vermeer arbeitend am Tisch sitzt. Wie aber das flächige Queroval ihrer Arbeitsfläche, das viel zu breite, diagonal verlaufende Tischbein als optischer Querriegel und insbesondere die rein weißen, nicht etwa mit ablenkenden Delfter Motiven bemalten Fliesen hinter ihr den gesamten Bildraum abstrahieren, das macht bereits Mondrians Wille zur Reduktion auf das Wesentliche trotz des klassischen Genremotivs spürbar – selbst seine Frau mit Spindel sitzt steif wie ein menschgewordener rechter Winkel auf ihrem Stuhl, und wer weiß, dass Mondrian die berühmten neunzig Grad einmal in einem fünfzigseitigen Aufsatz „das vollkommene Verhältnis von Linie zur Fläche“ genannt hat, versteht die Geometrisierung seiner arbeitstätigen Vermeer-Frau.

Neben dieser hängt die „Komposition mit Schwarz und Weiß, mit Doppellinien“ von 1934, mithin 41 Jahre jünger als die Genreszene, und mehr als eine Art kantiger Rietveld-De Stijl-Stuhl im Profil aus parallelisierten schwarzen Bahnen, der von zwei breiteren Horizontalbalken geschnitten wird, ist auf dem Bild auch nicht zu sehen. Doch zeigt sich eben in diesem gewagten Bildvergleich aus figürlich und völlig abstrakt prägnant, wie früh Mondrian die Quintessenz von Dingen wie Stuhl, Tisch und, ja, auch der bei ihm sehr seltenen menschlichen Figuren herauszufiltern trachtete. Der Titel „Composition“ für viele seiner Bilder transportiert dabei wie bei dem Parallel-Abstrakteur Kandinsky auch bei Mondrian immer etwas Musikalisch-Beschwingtes, und tatsächlich tanzte der Künstler als begeisterter Schwofer und Jazz-Liebhaber spätestens seit seiner Pariser Zeit 1919 in seinen Bildern gewissermaßen Foxtrott, wie der Homme à Femmes es später ebenso in New York mit swingenden Bildern wie „Victory Boogie Woogie“ und mit seinen dortigen Verehrerinnen Lee Krasner, der Frau Jackson Pollocks, und Peggy Guggenheim ganz handfest halten sollte.

Nie sind seine aus der Entfernung so akkurat wirkenden Linien mit dem Lineal gezogen. Vielmehr sind sie frei aus der Hand gemalt, sodass sie wesentlich spannungsreichere Konturen ausbilden – und manchmal wie in Beyelers sensationell farbfrischem „Tableau No. I“ sogar Wellen. Was sich darüber hinaus im letzten Saal glanzvoll bestätigt, ist die zehn Jahre alte Hypothese eines jungen Berliner Kunsthistorikers: Mondrian baute in nahezu alle Keilrahmen, auf die er seine abstrakten Leinwände aufspannte, minimale Abweichungen vom rechten Winkel von oft nur wenigen Grad ein, die eher subokular erahnbar als manifest sind, weil eben bei allen Körpern die kleinen Unstimmigkeiten Spannung bringen (die Ausnahme nach oben ist wiederum das Beyeler-Tableau, das Mondrian fast zum Parallelogramm verzogen hat).

Die forcierten Bild-Kontrastierungen sitzen auch im fünften Saal: „Der rote Baum“ von 1908 flammt dort antinaturalistisch in Feuerrot vor einem ebenso irrealen quietschblauen Hintergrund. Auf den roten Baumstamm legt Mondrian lange blaue Linien, sodass man angesichts des filigranen Geästs gar nicht anders kann, als bei diesem expressiven Farbfeuerwerk an Van Goghs japonisierende „Kirschbäume“ zu denken. Das Liniengespinst aus Holz aber überschneidet sich hier bereits so winkelig, wie es die späten Rasterbilder fortführen werden. Und blickt man dann noch aus dem an seiner Stirnseite verglasten Gartensaal heraus auf die Bäume des Museumsparks, speziell in der Dämmerung, in der Mondrian wegen der verflächigenden und stimmungsvollen Lichteffekte bevorzugt malte (selbst sein Atelier verdunkelte er bewusst), erkennt man, wie präzise die von der Natur perfekt ausbalancierten Liniengeflechte auch größter Baumkronen, die selbst nach Jahrhunderten nicht umstürzen, in seiner Malerei nachgespürt sind. Oder wie Mondrian in besagtem Langaufsatz fast verteidigend ausruft: Die Natur ist doch selbst schon Abstraktion!

Erst am Ende dieses präzise choreographierten Gangs durch seine künstlerische Evolution hängen dann die bekanntesten, die „neoplastischen“ Werke. Von ihnen will ein gängiger Witz über Mondrian wissen, dass es selbst Experten schon passiert sei, diese aus Versehen falsch herum gehängt zu haben. Ein Gerücht! Man unternehme einmal den Versuch mit einer unbeschrifteten Kopie etwa der berühmten „Komposition im Oval mit Farbflächen 1“ von 1914 aus dem New Yorker MoMA oder der „Composition Nr. II“ von 1920 aus der Londoner Tate Gallery, diese kopfüber anzubringen. Das Bild wird sofort zu schreien beginnen, es wird sich intuitiv nicht richtig anfühlen, da die feine innere Balance in ihm gestört ist. Einen gemalten Baum stellt man ja auch nicht auf den Kopf, es sei denn, man hieße Baselitz. Diese vibrierende Stimmung der Natur noch seinen abstraktesten Gemälden eingepflanzt zu haben, bewahrt Mondrians Parallelblick auf die Evolution bis heute vor der Drögheit nicht gefühlter, kalter Abstraktion.

Mondrian Evolution. In der Fondation Beyeler, Basel-Riehen; bis zum 9. Oktober. Der Katalog kostet 54 Euro.

Nota. - Stefan Trinks möge es mir nachsehen: Das von mir gewählte Kopfbild widerspricht seinem Text. Es tanzt auch wirklich aus der Reihe. Entstanden 1907, dem Jahr der fauvisti-schen Explosion, ist es wie jene nicht aus Vorangegangenem entwickelt, sondern wie von außen mittendrein geknallt. Er konnte an dem Ereignis ja nicht unbeteiligt vorübergehen, aber gelungen ist ihm der Abstecher nicht. Er ist in seine Spur zurückgekehrt.

JE

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen