aus spektrum.de, 26. 5. 2022

von Manon Bischoff

Sobald

es um Zahlen geht, werde ich häufig von Freunden und Kollegen zur Hilfe

gerufen – schließlich würde ich mich ja mit Mathematik auskennen. Dabei

bin ich im Kopfrechnen denkbar schlecht. Meist versuche ich dann zu

erklären, dass es bei dem Fach gar nicht ums Rechnen gehe, auch wenn man

in der Schule ein anderes Bild vermittelt bekommt. Auch ich begann erst

in der Universität zu verstehen, was sich wirklich hinter der

abstrakten Disziplin verbirgt: Man erschafft Welten.

Dafür

errichtet man aus wenigen schlüssigen Annahmen, so genannten Axiomen,

ein Fundament, auf dem man nach und nach aufbaut. Es ergeben sich immer

komplexere Zusammenhänge – bis man schließlich bei den hochkomplexen

Themen landet, die aktuell erforscht werden. Dabei hangelt man sich von

elementaren Mengen hoch zu Zahlen, von dort zu Funktionen, und arbeitet

sich schließlich zu Geometrie, Topologie und abstrakteren Gebieten vor.

Alle erscheinenden Inhalte, alle Objekte, Verbindungen und Sätze lassen

sich aus den wenigen Grundannahmen, die man anfangs definiert hat,

zweifelsfrei herleiten.

Gott existiert, weil die Mathematik konsistent ist. Der Teufel existiert, weil wir es nicht zeigen können.

André Weil (1906–1998)

Konkret bedeutet das: Sobald man ein Fundament gefunden hat, das mächtig genug ist, um die bekannten Zusammenhänge der modernen Mathematik zu erzeugen, enthält es zwangsläufig Aussagen, die sich weder beweisen noch widerlegen lassen. Darüber hinaus kann man nicht herausfinden, ob das Axiomensystem nicht vielleicht doch irgendwann zu einem Widerspruch führt, etwa einer offensichtlich falschen Aussage wie 2 = 1.

Wie es sich für einen Beweis aus der Logik gehört, war Gödels Argumentation sehr abstrakt und lief auf hohem Niveau ab. Daher hofften seine Kollegen und Kolleginnen anfangs, der junge Mathematiker habe eine rein akademische Sonderheit gefunden, die keine praktischen Auswirkungen haben würde. Doch sie irrten sich. Inzwischen gibt es zahlreiche Aussagen, von denen bekannt ist, dass sie sich unserem heutigen ZFC-Axiomensystem entziehen und nicht bewiesen werden können.

Eine neue Art, Mathematik zu betreiben

Gödels Unvollständigkeitssätze gehören zu den faszinierendsten Ergebnissen der Mathematik. Sie haben das Fach revolutioniert – und die Wissenschaftler desillusioniert. Doch neben den weit reichenden Folgen seiner Resultate faszinierte Gödel seine Kollegen auch damit, dass er etwas über die Fähigkeiten eines mathematischen Systems aussagen konnte, während er sich innerhalb dieses Systems bewegte. Sprich: Er nutzte die Rechenregeln und logischen Schlüsse, die sich aus den ZFC-Axiomen ergeben, um Aussagen über das ZFC-Axiomensystem selbst zu treffen. Das war eine brillante Leistung, die bislang noch niemand erbracht hatte.

Um das zu erreichen, entwickelte er eine Codierung, die mathematischen Aussagen jeweils eine eindeutige Zahl zuordnet. Anstatt etwa zu schreiben »für jede Zahl m gibt es eine weitere Zahl n, die größer ist als m«, definierte er eine entsprechende natürliche Zahl (die sehr groß ist), aus der sich die Aussage herleiten lässt. Die Codierung ist gar nicht einmal so kompliziert: Gödel wies den zwölf grundlegenden logischen Operationen wie »Plus« oder dem logischen »ODER« die so genannten Gödel-Zahlen 1 bis 12 zu. Variablen wie m oder n entsprachen Primzahlen, die größer sind als zwölf.

Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt: Kryptografie – Sicher kommunizieren

Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt: Kryptografie – Sicher kommunizieren

Gödels Idee war es daher, Primfaktoren als Anhaltspunkt zu wählen, da sich jede Zahl eindeutig in ihre Primfaktoren zerlegen lässt, etwa 12 = 22 · 3. Um eine Aussage aus n Gödelzahlen zu codieren, kann man also die ersten n Primzahlen miteinander multiplizieren und dabei jede Primzahl mit der entsprechenden Gödelzahl potenzieren. Für das Beispiel 6, 11, 6, 5, 6 wäre die dazugehörige Codierung folglich: 26 · 311 · 56 · 75 · 116. Somit kann man für jede Aussage eine Zahl finden, die dieser eindeutig entspricht.

Eine Aussage über die Aussage selbst

Indem Gödel logische Aussagen, Formeln und sogar Beweise als Zahlen ausdrückte, konnte er die gewöhnlichen Werkzeuge der Mathematik benutzen, um mit ihnen zu arbeiten. Wenn man beispielsweise die Axiome und eine Aussage codiert, dann kann man durch gewöhnliche arithmetische Rechenoperationen prüfen, ob sich die Aussage mit Hilfe der Axiome beweisen lässt oder nicht.

Damit gelang Gödel der Geniestreich: Er schaffte es, eine Aussage G zu formulieren, die von sich handelte. G lautet: »Die Aussage G lässt sich nicht beweisen.« Nun musste Gödel nur noch herausfinden, ob das wahr oder falsch ist. Angenommen, G sei falsch. Dann gilt die Negation der Aussage, nämlich: »Die Aussage G lässt sich beweisen.« Wenn das aber der Fall ist, muss G wahr sein. Es gibt demnach einen Widerspruch: Indem man annimmt, G sei falsch, erhält man die Aussage, G sei wahr.

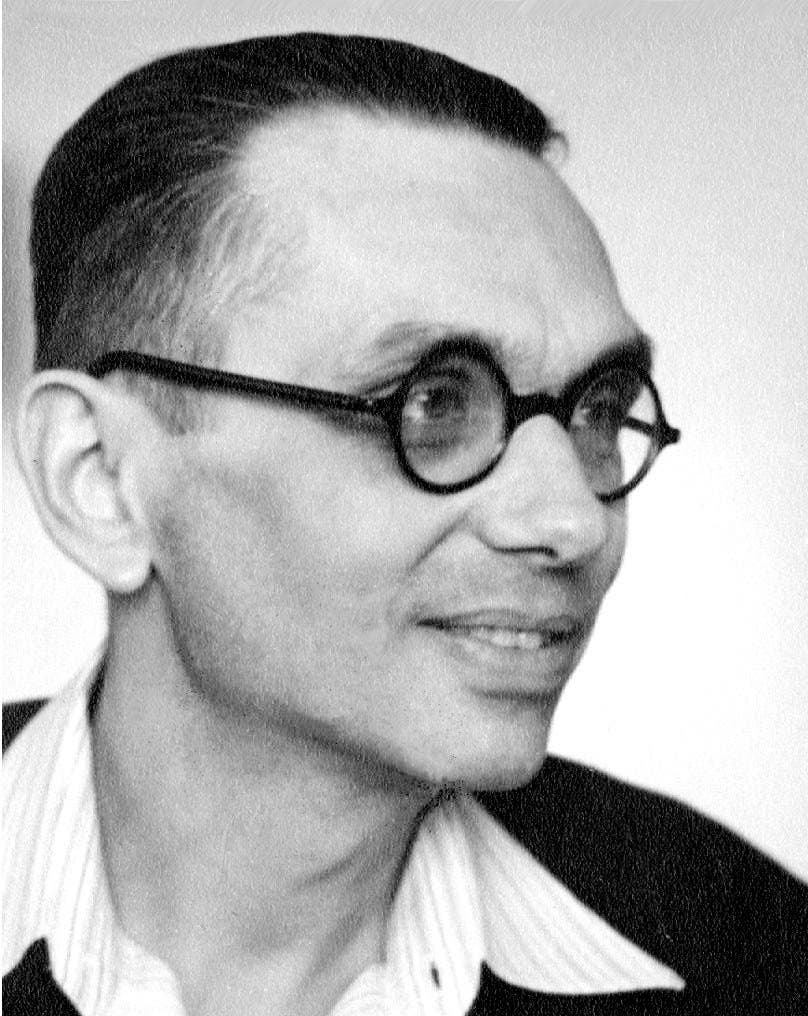

Kurt Gödel | Der Mathematiker wurde durch

seine Unvollständigkeitssätze berühmt. Aus ihnen folgt, dass es

mathematische Aussagen gibt, die sich weder beweisen noch widerlegen

lassen.

Kurt Gödel | Der Mathematiker wurde durch

seine Unvollständigkeitssätze berühmt. Aus ihnen folgt, dass es

mathematische Aussagen gibt, die sich weder beweisen noch widerlegen

lassen.Daher muss G wahr sein. In diesem Fall lässt sich G jedoch nicht beweisen. Wenn man also davon ausgeht, dass ein Axiomensystem widerspruchsfrei ist, dann gibt es zwingend wahre, aber unbeweisbare Aussagen. Damit ist das Fundament der Mathematik zwangsläufig unvollständig. Das bedeutet aber nicht, dass es Probleme gibt, die weder falsch noch richtig sind – sondern nur, dass sie nicht immer beweisbar sind. Und wie Gödel in seiner bahnbrechenden Arbeit ebenfalls zeigen konnte, ist das für alle Axiomensysteme der Fall – nicht nur für ZFC.

Das kann einen in den Wahnsinn treiben. Bei Gödel hat es das vielleicht auch, er hatte während seines ganzen Lebens mit psychischen Störungen zu kämpfen, die ihn letztlich das Leben kosteten: Aus Angst, vergiftet zu werden, ließ er seine Frau stets sein Essen vorkosten. Als diese aber wegen eines Schlaganfalls im Krankenhaus war, zog der Logiker den für ihn einzig logischen Schluss und hörte auf zu essen.

Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt: Logik

Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt: Logik Nota. - Nähmen wir an, die Mathematik sei ein Objektivum und in der wirklichen Welt enthalten; was sollte man dann bei dem Satz denken, die Mathematik sei unvollständig? Dass die Welt unvollständig ist? Dann ist das Wort Welt sinnlos: Bevor es irgendetwas an-deres bedeutet - etwa 'die Gegend in der die Menschen hausen' -, bedeutet es eine Einheit: etwas Ganzes. 'Die Mathematik ist unvollständig' bedeutete also: Das Ganze ist nicht ganz.

Nähmen wir aber an, die Mathematik sei von Menschenhirnen erdacht, um in ihre Welt eine Ordnung hineinzufinden - was sollten wir denken bei dem Satz: 'Die Mathematik ist voll-ständig' -? Seit wir wissen, dass unser Universum wohl nicht unendlich, aber doch unbe-grenzt ist, könnte es keinen Punkt geben, an dem unser ordnendes Denken stehenbleiben dürfte.

Das sei unmathematisch? Natürlich. In der Mathematik selber kann es nicht vorkommen, weil es ihr ja zu Grunde liegt. Es ist vormathematisch; meta mathematisch.

JE

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen