aus derStandard.at, 2. 5. 2022 So darf man sich das Rekordgetriebe freilich nicht vorstellen.

Der Durchmesser des Zahnrades beträgt nur 1,5 Nanometer, das entspricht

einem 50.000stel der Dicke eines menschlichen Haares. zuJochen Ebmeiers Realien,

Dass wir mit unseren Handys im Grunde Hochleistungscomputer mit uns herumtragen, ist vor allen Dingen der Miniaturisierung elektronischer Bauteile zu verdanken. Die Rechen-power, die wir in Händen halten, füllte noch im Jahr 2000 ganze Räume. Bis zu den unüber-windlichen Grenzen der Miniaturisierung ist es zwar noch ein Stück, in den Nanobereich sind die Forschenden mittlerweile aber schon vorgestoßen.

Ihre molekularen Maschinen, Schalter, Rotoren oder Motoren bestehen inzwischen nur mehr aus wenigen Atomen. Ein im Fachjournal "Nature Chemistry" vorgestelltes Zahnrad

kratzt bereits an den Untergrenzen der Verkleinerung: Das von einem

Forschungsteam in Deutschland konstruierte Werkstück ist das nach

eigenen Angaben kleinste energiegetrie-bene Zahnrad der Welt.

Nobelpreis für molekulare Maschinen

Welche Bedeutung das neue Forschungsfeld hat, zeigt der Chemienobelpreis, der im Jahr 2016

an Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart und Bernard L. Feringa

für das Design und die Synthese von molekularen Maschinen vergeben

wurde. Einige wichtige Bauteile solcher molekularen Maschinen wie

Schalter, Rotoren, Pinzetten, Roboterarme oder sogar Motoren gibt es

bereits auf Nanoebene.

Ein weiteres essenzielles Bauteil für jedwede Maschine ist das Zahnrad, welches es erlaubt, Bewegungen umzulenken, miteinander zu verkoppeln und Drehzahlen einzustellen. Auch für Zahnräder gibt es molekulare Gegenstücke, allerdings bewegen sie sich bisher nur passiv zufällig vor und zurück – was für eine molekulare Maschine wenig hilfreich ist.

Fundamentales Problem

Das molekulare Zahnrad, das die

Forschungsgruppe um Henry Dube von der Friedrich-Alexander-Universität

Erlangen-Nürnberg (FAU) entwickelt hat, ist nur 1,6 Nanometer groß

damit ein Miniaturrekord. Bedeutsamer als der Rekord ist jedoch, dass es

den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern gelungen ist, ein

molekulares Zahnrad und sein Gegenstück gezielt anzutreiben und damit

ein fundamentales Problem für den Bau von Nanomaschinen zu überwinden.

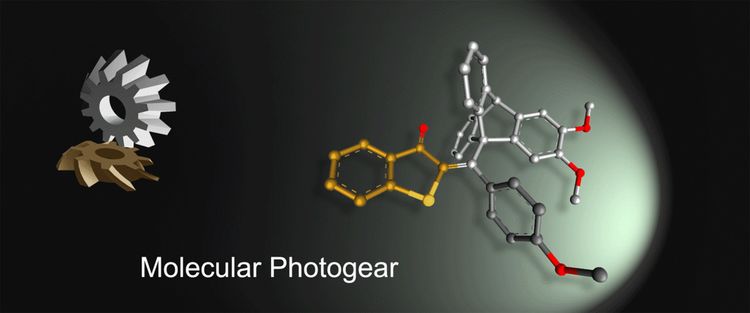

Das Getriebe besteht aus zwei Komponenten, die miteinander verzahnt

und aus lediglich 71 Atomen zusammengesetzt sind. Der eine Teil ist ein

Triptycen-Molekül, dessen Struktur an einen Propeller oder ein

Schaufelrad (in der Grafik in Silbergrau dargestellt) erinnert. Bei der

zweiten Komponente handelt es sich um ein flaches Fragment eines

Thioindigo-Moleküls ähnlich einer kleinen Platte (in der Grafik in Gold

dargestellt). Dreht sich die Platte um 180 Grad, wird der Propeller nur

um 120 Grad weitergedreht. Das Ergebnis ist eine 2:3-Übersetzung.

Molekulares Fotozahnrad

Gesteuert wird das Nanogetriebe durch Licht, es ist also ein molekulares Fotozahnrad. Durch die Lichtenergie direkt angetrieben, bewegen sich das flache Fragment/die Platte und der Triptycen-Propeller zur gleichen Zeit gekoppelt miteinander. Wärme allein reicht dagegen nicht aus, um die Zahnradbewegung zu erzeugen, wie das Team herausfand.

Als die Forscherinnen und Forscher das Lösungsmittel um das Zahnrad

im Dunkeln aufheizten, drehte sich zwar der Propeller, die Platte jedoch

nicht – das Getriebe rutschte sozusagen durch. Daraus schlossen sie,

dass sich mithilfe von Licht das Nanogetriebe gezielt aktivieren und

steuern lässt. (red.)

Studie

Nature Chemistry: "Photogearing as a concept for translation of precise motions at the nanoscale."

Nota. - Aha: So darf man sich das Miniturzahnrad also nicht vorstellen. Darf man es sich überhaupt (analog) vorstellen? Die Graphik darunter ist bloß ein Schema: eine Hybride aus analog und digital.

Das sind Größen, für die unsere Augen nicht gemacht sind. Interessante Frage: Gibt es irgendwo eine absolute Grenze, die die Miniaturisierung nicht unterschreiten kann, oder gibt es immer wieder nur faktische, technische Hürden?

Oder so: Etwas, das nur aus einem Atom 'zusammengesetzt' wäre, könnte nicht etwas sein - wäre selber nicht verwendbar, sondern könnte allenfalls zu 'etwas' hinzugefügt werden. Ab wann kann etwas selber 'etwas' sein? Technisch und absolut fielen hier zusammen.

JE

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen