Uhrmacher

Uhrmacheraus scinexx.de zuJochen Ebmeiers Realien zu Philosophierungen; zu Levana, oder Erziehlehre

Grammatik und Zangen-Nutzung im Hirnscanner

Was aber könnten Werkzeugnutzung und Sprache neurologisch gemeinsam haben? Auf der Suche nach einer Antwort haben sich Thibault und sein Team genauer angeschaut, was bei beiden Fertigkeiten im Gehirn geschieht. Dafür ließen sie Testpersonen sowohl Grammatikaufgaben als auch manuelle Aufgaben lösen, während ihre Hirnaktivität mittels funktioneller Magnetresonanztomografie (fMRT) aufgezeichnet wurde.

Für die Grammatikaufgabe erhielten die Testpersonen verschachtelte Sätze mit eingeschobenem Relativsatz, bei denen sie anschließend Fragen zu den inhaltlichen Bezügen beantworten sollten. In der Aufgabe zur manuellen Geschicklichkeit bekamen die Probanden eine 30 Zentimeter lange Zange, mit der sie im MRT liegend einen Bolzen in einem Brett greifen und in ein anderes Loch stecken sollten. In einem Kontrollversuch durften die Testpersonen statt der Zange ihre Hand dafür benutzen.

Übereinstimmende Aktivitätsmuster

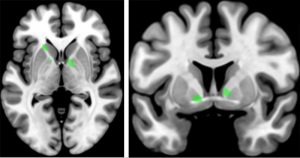

Die Auswertung ergab Überraschendes: Die beiden scheinbar so unterschiedlichen Aufgaben aktivierten neben einigen spezifischeren Hirnregionen beide dieselben Areale in den Basalganglien. Diese Gruppe von Nervenkernen im Zentralhirn gilt als wichtiges Steuerzentrum für vorausschauendes Denken, Planung und Kontrolle sowohl motorischer wie kognitiver Prozesse.

Die Analysen der fMRT-Aufnahmen bestätigten nun, dass Teile dieses Hirnareals sowohl beim Sprachverständnis als auch bei der Werkzeugnutzung aktiv sind. Im Speziellen zeigte sich eine erhöhte Hirnaktivität in sogenannten dorsalen Striatum. „Dieses Areal ist am Lernen der Syntax und grammatikalischer Regeln beteiligt. Darüber hinaus zerlegt es motorische Abläufe in einzelne Schritte“, erklären Thibault und seine Kollegen.

Gemeinsame „Syntax“ von Sprache und Motorik

Nach Ansicht der Forscher belegen diese Ergebnisse, dass sich Sprache und manuelle Werkzeugnutzung bestimmte neuronale Ressourcen teilen. „Sie sprechen eindeutig dafür, dass die beiden Fähigkeiten auf einer gemeinsamen kognitiven Komponente beruhen“, schreiben Thibault und sein Team. Sie bezeichnen diese gemeinsame Basis als supramodale Syntax – eine Art Unterstruktur, die sowohl Grammatik wie auch komplexe manuelle Bewegungsabläufe miteinander teilen.

Diese gemeinsame Basis wirft jedoch die Frage auf, ob Sprache und Werkzeugnutzung auch schon in der Lernphase verknüpft sind – und womöglich voneinander profitieren können. Um das herauszufinden, unterzogen die Forscher verschiedenen Probandengruppen entweder einem Grammatiktraining oder einem Training der manuellen Geschicklichkeit beim Hantieren mit Werkzeugen. Davor und danach absolvierten die Probanden jeweils umfangreiche Tests in beiden Fähigkeiten.

Sprachtraining verbessert manuelles Geschick – und umgekehrt

Das erstaunliche Ergebnis: Das Werkzeug-Training verbesserte die linguistischen Leistungen der Testpersonen messbar. Vor allem beim Verstehen komplex verschachtelter Sätze schnitten sie nach den manuellen Übungen signifikant besser ab. „Umgekehrt funktionierte dies ebenfalls: Das Syntaxtraining mit komplexen Sätzen verbesserte die Geschicklichkeit im Umgang mit dem Werkzeug“, berichten die Wissenschaftler.

Das eröffnet eine ganz neue Sicht darauf, wie wir scheinbar völlig verschiedene Fertigkeiten lernen und welche Synergieeffekte es dabei gibt. Durch die Nutzung gemeinsamer Schaltkreise in den Basalganglien profitieren offenbar Sprachverständnis und manuelles Geschick in der Werkzeugnutzung von denselben neuronalen Ressourcen – und erlauben so auch den crossmodalen Trainingseffekt.

Diese motorisch-sprachliche Verknüpfung schon beim Lernen könnte möglicherweise auch erklären, warum die Nutzung von Gesten beim Lernen einer Fremdsprache helfen kann. Auch die positiven Effekte des unter anderem in der Montessori-Pädagogik eingesetzten „Fingerlernens“ könnten auf diese Verknüpfung zurückgehen.

Einblick in die Menschheitsgeschichte

Doch die neuen Erkenntnisse werfen auch ein neues Licht auf die geistige Entwicklung unserer Vorfahren. „Sie geben uns einen Einblick darin, wie sich die Sprache entwickelt hat: Als unsere Vorfahren begannen, Werkzeuge herzustellen und zu nutzen, veränderte diese Fertigkeit ihr Gehirn auf tiefgreifende Weise“, sagt Koautor Claudio Brozzoli von INSERM. Die Notwendigkeit, die komplexen Abläufe bei diesen manuellen Tätigkeiten mental in einzelne Schritte zu zerlegen, könnte den Frühmenschen auch beim Erschaffen und Verstehen von Sprachstrukturen geholfen haben.

Die Synergieeffekte könnten sich heute aber auch ganz praktisch nutzen lassen: Thibault arbeiten schon an Trainingsprogrammen, durch die beispielsweise Menschen nach einem Schlaganfall oder Kindern mit Sprachstörungen geholfen werden könnte. Je nach Ausgangslage könnten dabei gezielte Übungen der Motorik dazu beitragen, die Sprachfähigkeit der Patienten zu verbessern. (Science, 2021; doi: 10.1126/science.abe0874)

Quelle: American Association for the Advancement of Science, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen