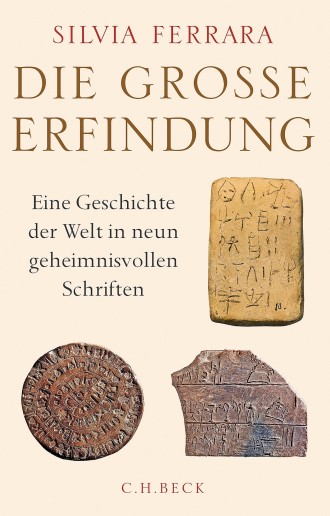

aus FAZ.NET, 25. 9. 2021 Diskos von Phaistos aus gebranntem Ton, gefunden 1908 auf Kreta und auf etwa 1600 v. Chr. datiert

Von

Wolfgang Krischke

Wir holen unser Smartphone heraus, rufen die Emojis auf und tippen auf das Reh. Und danach auf den Bus. Und dann lesen wir die Kombination laut vor. Mit dem Reh-Bus haben wir das Wort „Rebus“ geschrieben – und zwar durch einen Rebus. Der geistige Sprung von den Bildern zu den Lautfolgen der Wörter und von dort zur Nutzung ihrer Mehrdeutigkei-ten war ein zündender Funke in der geistigen Entwicklung der Menschheit. Er machte aus Piktogrammen, die Dinge direkt abbilden, Zeichen, die für die gesprochenen Wörter oder Silben einer Sprache stehen – das Grundprinzip der Schrift, das an verschiedenen Orten der Welt unabhängig voneinander entdeckt wurde.

Ihm folgen die ägyptischen Hieroglyphen ebenso wie die mittelamerikanische Mayaschrift oder die Schriften der minoischen und mykenischen Kultur. Ein Beispiel für seine Vitalität liefert die chinesische Schrift, die 3200 Jahre jung ist. Nicht immer ist der bildhafte Charak-ter der Zeichen in diesen Schriften auf Anhieb erkennbar. Im Laufe der Zeit wurden sie schematischer, abstrakter und mit Hilfsmarkierungen zur Herstellung lautlicher und gram-matischer Eindeutigkeit verknüpft.

Im Gegensatz zu den Silbenschriften ist das Alphabet, dessen Buchstaben für einzelne Laute stehen, eine kulturgeschichtlich späte Erscheinung. Das ist kein Zufall, folgt man der Schriftforscherin Silvia Ferrara, denn die Silbe, nicht der isolierte Laut bildet die Grundlage des Sprechens. Dass das Alphabet sich über die ganze Welt ausgebreitet hat, liegt an seiner Effizienz, aber dass es überhaupt entstand, ist für Ferrara keineswegs selbstverständlich. In ihrem ansprechend gestalteten Buch, das sich vor allem den frühen Stufen der Schriftge-schichte widmet, stehen die Silbenschriften im Vordergrund. Sie selbst ist Spezialistin für einen wichtigen Teil von ihnen, nämlich die archaischen Schriften des ägäischen Raums, von denen einige wie die kretische Linear A erst ansatzweise entziffert sind. Zudem leitet sie ein Forschungsprojekt an der Universität Bologna zur weltweiten Entstehung der Schriften.

Ferrara liefert keine systematische Einführung, sondern die mit persönlichen Eindrücken durchwirkte Schilderung einer Reise durch die alten Schriftlandschaften der Welt vom vor-klassischen Griechenland über Ägypten und Mesopotamien nach China, Mittelamerika, zu den Osterinseln und ins Industal. Auch einzelne Schriftschöpfer kommen ins Bild, wie Hildegard von Bingen, die ein Alphabet für ihre ebenfalls selbstgefertigte Lingua Ignota (Unbekannte Sprache) erfand, oder Sequoyah, ein Silberschmied aus Tennessee, der eine Silbenschrift für die Cherokee-Sprache schuf.

Der subjektive, meinungsfreudige Stil der Autorin, die die Leser auch immer mal wieder direkt anredet, macht die Darstellung lebendig. Gelegentlich tut sie allerdings zu viel des Guten, schweift ab und verliert den roten Faden. Und nicht immer trennt Ferrara hinrei-chend zwischen ihren persönlichen Überzeugungen und dem im Fach anerkannten For-schungsstand. So zum Beispiel im Fall des Rongorongo, eines Zeichensystems, das auf den Osterinseln in Gebrauch war. Ferraras Behauptung, dass das Rongorongo eine Sprache wiedergebe, die mit dem heute auf der Insel gesprochenen polynesischen Dialekt verwandt sei, ist kein allgemeiner Konsens. Umstritten ist schon, ob es sich überhaupt um eine Schrift handelt. Doch die Zweifler sind für Ferrara „missgünstige Skeptiker, an denen es niemals fehlt“. In ihren fachlichen Publikationen äußert sie sich viel vorsichtiger.

Dem Wert der Lektüre tut das keinen Abbruch, denn Ferrara vermittelt dem Leser viel von der Faszination, die von alten Schriften und ihrer Erforschung ausgeht. Dabei verschweigt sie nicht, wie mühselig die kleinteilige Arbeit des Entzifferns ist, wie wichtig neben fachli-chen Kenntnissen, Logik und Intuition die Beharrlichkeit und eine große Frustrationstole-ranz sind. Dass die Entstehung der Schrift Hand in Hand mit der Herausbildung von Staat, Bürokratie und Handel ging, ist eine verbreitete Vorstellung. In vielen Fällen trifft sie auch zu – Sumer, Ägypten oder die Stadtstaaten der Maya liefern Beispiele dafür.

Doch Ferrara weist zu Recht darauf hin, dass diese Konstellation keineswegs zwingend ist: Die Germanen, die die Runen auf der Basis eines Alphabets mit phönizischen Wurzeln kre-ierten, verfügten über keine nennenswerte Staatlichkeit, ebenso wenig die Tuareg, die die – ebenfalls phönizisch basierte – Konsonantenschrift Tifinagh schufen. Diese und ähnliche Beispiele zeigen, dass rituelle Zwecke, soziales Prestige oder die Demonstration kultureller Identität ebenfalls wichtige Motive für die Entstehung von Schriften sein können. Nicht zu unterschätzen sind schließlich auch ästhetische Impulse: Für Ferrara wurzelt die Schrift min-destens so sehr in der Kunst wie in der Rationalität der Verwaltung und dem Zweck der Informationsübermittlung.

Die Geschichte der Schrift ist auch die Geschichte ihrer Erforscher: Jean-François Cham-pollion, der die ägyptischen Hieroglyphen entzifferte, Juri Knorosow, der den silbenschrift-lichen Charakter der Maya-Glyphen erkannte, Alice Kober und Michael Ventris, die die Linear-B-Schrift knackten – sie alle zeichneten sich durch die Kombination von Genialität und Hartnäckigkeit aus. Doch auch die Durchbrüche dieser Heroen bauten meistens auf den Arbeiten von Vorgängern auf. In der alltäglichen Forschungsarbeit von heute, wie Ferrara sie schildert, steht für die beteiligten Linguisten, Archäologen und Historiker die Teamarbeit ganz im Vordergrund. Eine immer wichtigere Rolle bei der Entschlüsselung spielt auch die Informatik. Statistische Häufigkeitsanalysen weisen Muster in der Verteilung der Zeichen nach, die auf zugrunde liegende Sprachstrukturen deuten können; maschinelle Erkennungsverfahren unterstützen die Wissenschaftler bei der oft schwierigen Feststellung, ob ähnlich wirkende Zeichen nur grafische Varianten sind oder für unterschiedliche Laute stehen.

Nach wie vor aber ziehen die Geheimnisse historischer Schriftsysteme eine Vielzahl „geni-aler“ Amateure an, die überzeugt sind, die kypro-minoische Schrift entziffert, die richtige Lesart des Diskos von Phaistos gefunden oder die wahre Herkunft der Runen aufgedeckt zu haben. Schriftforscher können ein Lied davon singen, denn immer wieder präsentieren ihnen die Hobby-Dechiffrierer ihre oft abenteuerlichen Spekulationen. „Ich wäre denen, die Lösungen erstellen, dankbar, mir diese nicht zuzuschicken“, schrieb der britische Altphilo-loge und Linear-B-Experte John Chadwick in einem Brief. Dieser Bitte schließt sich Silvia Ferrara an.

Silvia Ferrara: „Die große Erfindung“. Eine Geschichte der Welt in neun geheimnisvollen Schriften. Aus dem Italienischen von Enrico Heinemann. C.H. Beck Verlag, München 2021. 251 S., Abb., geb., 25 Euro.

Nota. - Die Geschcihte der Schrift ist zugleich eine Geschichte der Digitalisierung. Nicht der ganzen Digitalisierung und natürlich nicht die ganze Geschichte - aber die des Stammes: Die Wurzeln reichen bis zu jenem ersten Mal, wo jemand irgend Et-was stellvertretend für Etwas anderes vorgezeigt hat. Das war ein Symbol und wahrscheinlich noch ganz bildlich.

Digital sind auch die allerersten Bilderschriften, denn wenn hier die Bilder zwar noch wie-derzuerkennen sind, weist die zunehmende Schematisierung in Richtung von erweiterter Abstraktion und zunehmender Trennung: zu genauerer Bestimmtheit durch schärfste Un-terscheidung und fast unendliche Kombinationsmöglichkeit.

Für die natürlichen Sprachen ist das lateinische Aphabet nicht die selbstverständliche und daher einzige Lösung, aber immerhin die ultimative. Bei den weiteren Verzweigungen muss-te die Digitalisierung schon einen Schritt über die natürlichen Sprachen hinaus tun. Mit den Zahlen hat es angefangen.

JE

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen