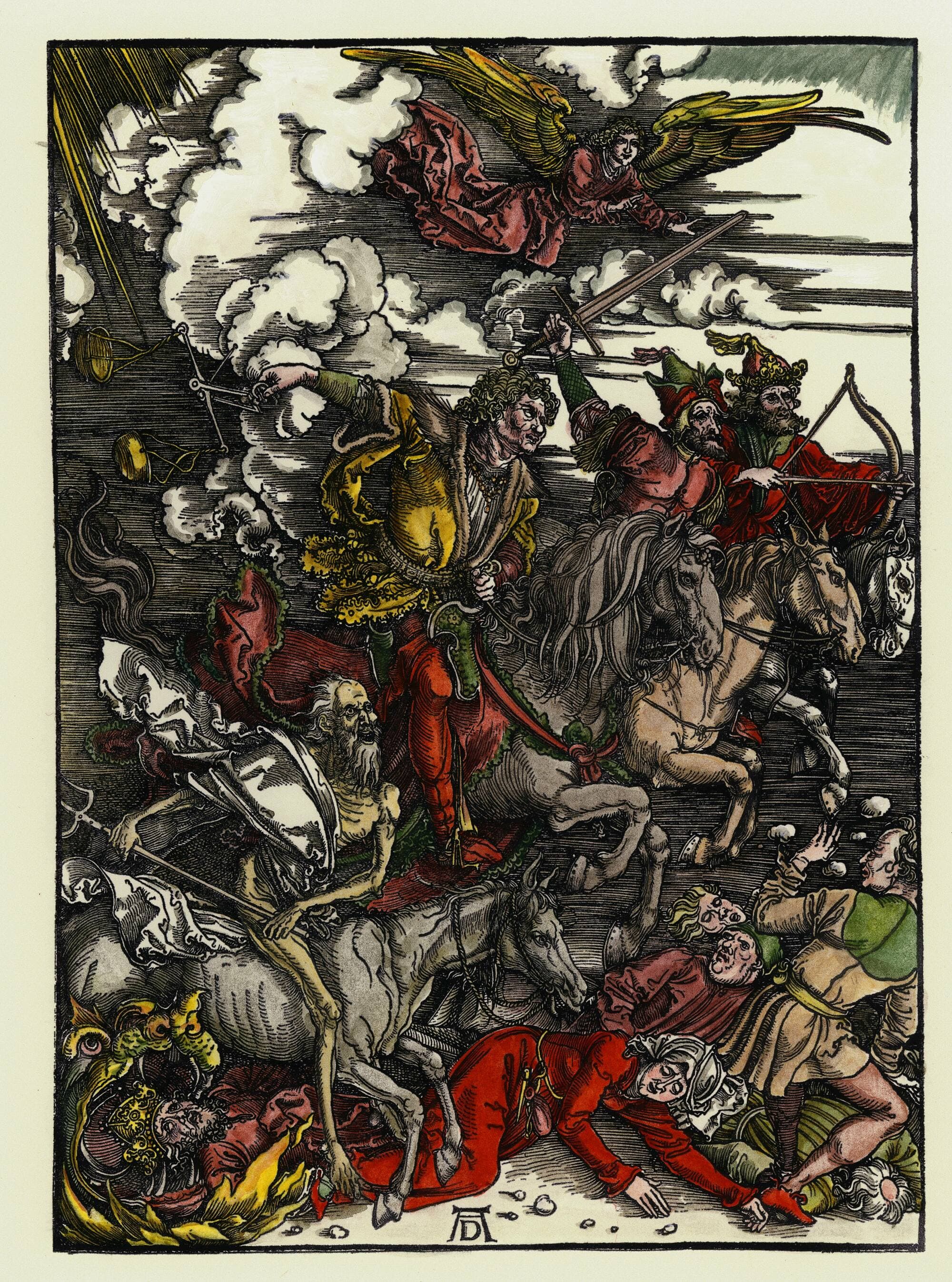

aus spektrum.de, 21.5.2021 Sieg, Krieg, Teuerung und der Tod reiten über die Welt hinweg und vernichten jeden, der ihnen im Weg steht. zu Geschmackssachen

Albrecht Dürer

Als das Ende der Zeit anbrach

Um

1500 fürchteten die Menschen Gottes Strafe und die Ankunft des

Anti-christen. Einer der berühmtesten Künstler jener Epoche bannte die

apokalyp-tische Stimmung ins Bild: Albrecht Dürer.

Ein Gastbeitrag von Thomas Eser

Am

29. Juni des heiligen Jahres 1500, am jährlichen Festtag der römischen

Patrone Peter und Paul, fegte ein heftiges Gewitter durch den Vatikan.

Ein Blitz schlug in die päpstliche Residenz ein und brachte ihr Dach zum

Einsturz. Papst Alexander VI., der berüchtigte Kirchenfürst Rodrigo

Borgia, wurde dabei am Arm verletzt. In den folgenden Wochen verbreitete

sich die Nachricht über dieses ungeheuerliche Ereignis wie ein

Lauffeuer in der Christenheit. Ein vom Himmel gesandtes Unwetter, durch

das ausgerechnet am Peter-und-Pauls-Tag des heiligen Jahres der Papst

beinah getötet wurde, konnte kein Zufall sein!

Einige Monate später und mehr als

1000 Kilometer weiter nördlich griff der Nürnberger Pelzhändler,

Immobilienmagnat und Hobbyhumanist Sebald Schreyer zur Feder. In einem

Brief an Conrad Celtis in Wien, einem der bedeutenden Humanisten der

deutschen Renaissance, schrieb er sich seine Ängste von der Seele: Der

Blitzeinschlag im Papstpalast sei als allerletzte Mahnung Gottes vor dem

kommenden Weltuntergang zu deuten. Weise nicht vieles auf das Ende

hin?, fragte Schreyer. Hätten nicht soeben die Türken mit 150 000 Mann

die Stadt Methoni in Griechenland eingenommen und wären damit erstmals

bis an die Adria vorgedrungen? Sei das christliche Abendland nicht viel

zu zerstritten, um der Gefahr durch die Türken entgehen zu können (er

spielte auf den Schweizerkrieg und den Italienischen Krieg an). Wir

seien doch selbst schuld. Welch entsetzliche Folgen hätten Hochmut, Neid

und Libido – vor allem jene ganze spezielle Libido, deren Namen er

nicht auszusprechen wage: die »Sodomie« der Männerliebe. Solchen

Verfalls wegen werde die Welt bald wie »Sodoma e Gomorra« von Flammen

verzehrt werden. Schreyer schrieb sich angesichts all dieser schlimmen

Vorzeichen regelrecht in Rage. Schon jetzt strafe Gott die Menschen mit

Katastrophen, Kriegen, Hungersnöten, Teuerung, Pest und allerlei

neuartigen Krankheiten. Schreyer lebte unweit eines anderen berühmten

Nürnbergers: des Künstlers Albrecht Dürer, der heute vor 550 Jahren zur

Welt kam.

Inspirierte die Antike den Nürnberger Künstler?

Schreyers

Auflistung der schlimmsten und bedrohlichsten Katastrophen stimmt in

vielem mit den vier Unheilsbringern auf dem berühmtesten Holzschnitt

Dürers überein: den »Apokalyptischen Reitern«. Ohne jede Rücksicht auf

das wehklagende Volk unter den Hufen ihrer fliegenden Pferde sausen

Sieg, Krieg, Teuerung und schließlich der Tod als verwesender Leichnam

über die Welt hinweg. Niemand kann sie aufhalten.

Das

Bild passt zu dem Vorurteil, die Menschen des Mittelalters hätten sich

stets ihrem Schicksal ergeben und duldend im Jetzt verharrt. Doch Dürer

war wie seine Mitmenschen Teil der Zeit. Tatsächlich wurde, wie der

Brief von Schreyer zeigt, die eigene Wirklichkeit durchaus genau

beobachtet und reflektiert. In Wahrheit ging es immer wieder um die

große Frage der Zukunft: »Wie mache ich etwas aus meinem Leben?« Wie es

schon der römische Geschichtsschreiber Sallust im 1. Jahrhundert v. Chr.

sagte: »Faber est suae quisque Fortunae« – »Jeder ist seines Glückes

Schmied.«

Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Geschichte: 2/2021 Die Macht der Verleumdung

Meist haben Kunsthistoriker Dürers Frühwerk, vor allem seine Druckgrafiken, recht einseitig auf die Frage nach den Vorbildern hin untersucht: Wie sehr und wodurch ließ sich der Künstler von antiken Vorlagen oder den Werken anderer Künstler beeinflussen? Zu wenig wurde hingegen nach ebenjenen bewegenden Themen gefragt, die Dürer und seine Zeitgenossen umtrieben und die sich in seinen Werken spiegeln.

Es war eine merkwürdig widersprüchliche Melange aus kühler Naturbeobachtung und Frömmigkeit, aus Gotteszweifel und dem großen Drang, Außergewöhnliches und die Ordnung Störendes zu deuten. Auch verzehrten sich die Menschen damals geradezu nach tagesaktuellen Nachrichten – 1502 erschien in Nürnberg die erste deutsche Zeitung: die »Newe Zeytung«.

»Wunderbare Sau« | Als am 1. März 1496 zwischen Mülhausen und Basel ein seltsam verkrüppeltes Ferkel zur Welt kam, war dieses »Wunderzeichen« in aller Munde. Wenig später fertigte Dürer einen Kupferstich von der »wunderbaren Sau«.

Allerdings wurden alle noch so abseitigen Neuigkeiten stets als Teil des großen Plans Gottes gedeutet. So sprach ganz Deutschland im Frühjahr 1496 von einem »Wunderzeichen«, als am 1. März im Marktflecken Landser zwischen Mülhausen und Basel eine »wunderbare Sau« zur Welt gekommen war. Das Ferkel hatte zwei Leiber mit acht Beinen sowie einen Kopf mit zwei Zungen und vier Ohren. Es war ein regelrechtes Medienereignis – und ist von Dürer in einem Kupferstich veröffentlicht worden. Gedeutet wurde es als Vorzeichen des erwarteten Antichristen und der so genannten Türkengefahr.

Am 1. Mai 1503 erregte die Natur erneut die Gemüter der Nürnberger – und zwar in Gestalt von farbigen Kreuzen, die vom Himmel auf Leiber und Gewänder herabfielen. Viele Menschen fürchteten den nahen Tod. Dabei handelte es sich bei den »Kreuzen« in Wahrheit um Folgen eines ganz und gar harmlosen meteorologischen Phänomens: Unter bestimmten Bedingungen tragen Saharawinde feinen Wüstenstaub bis in unsere Breiten, so dass Regentropfen bisweilen dunkel gefärbt sind. Immer wieder gab es damals Berichte über solche »Blutregen« oder »Kreuzwunder«. Dürer selbst wurde Zeuge dieses Vorfalls: »Daz grost Wunderwerck, daz jch all mein dag gesehen hab, ist geschehen jm 1503 Jor, als awff vil Lewt krewcz gefallen sind, sunderlich mer awff dy Kind den ander lewt. (…) vnd es was gefallen awffs Eyrers Magt, der ins Pirkamers hyndserhaws saß (in Pirckheimers Hinterhaus war Dürer vermutlich geboren worden), jns hemt jnn leinnen duch. Vnd sy was so betrübt drum, daz sy weinet und ser klackte; wann sy forcht, sy müst dorum sterben.«

Dass es sich dabei um Vorzeichen für Gottesstrafen handle, war zur damaligen Zeit keine altmodisch-abergläubische, also vermeintlich mittelalterliche Vorstellung, sondern Ausdruck eines modernen Gedankenguts, das im italienischen Humanismus wurzelte – und somit eine wissenschaftliche Interpretation war. Dieser so genannte Neoplatonismus reaktivierte das griechisch-antike Weltverständnis des Philosophen Platon, wonach es hinter Ereignissen und Zeichen der sichtbaren Welt immer auch eine Ebene des Verborgenen – Okkulten – gebe, dessen Bedeutung es mit Hilfe der Philosophie, Mathematik, Alchemie oder Astrologie zu ergründen gelte. Die starke Fixierung auf Vorzeichen aller Art gipfelte um das Jahr 1500 in einer geradezu apokalyptischen Atmosphäre. Schreyer schreibt in besagtem Brief auch von einem Kometen, der, wie ihm ein gelehrter Mathematiker unter dem Siegel der Verschwiegenheit versichert hätte, in jenem Jahr gesichtet wurde und eine weitere Mahnung Gottes bedeute.

So entdeckte auch Dürer das

Thema »Apokalypse« als ideale Aufstockung seines noch dünnen

druckgrafischen Bildersortiments. Seine faszinierende Behandlung des

Stoffs auf 15 großformatigen Blättern führte zu einem für die

Kunstgeschichte epochalen Schritt in der Entwicklung der Druckgrafik.

Und dies, obwohl der biblische Text dieser Geschichte vom Untergang der

Welt den Zeitgenossen hinter vorgehaltener Hand als wirr-fantastisch

galt. Martin Luther wird es wenig später offen aussprechen und urteilen:

»Mein Geist will sich in dies Buch nicht schicken.«

Bei

aller zeitlichen Nähe der Apokalypse-Edition von 1497 zum

Jahrhundertwechsel im Jahr 1500: Nur wenige erwarteten in der

Neujahrsnacht der Jahrhundertwende einen Weltuntergang. Das Orakeln war

vielmehr eine alltägliche Praxis, die nur selten in Panik mündete. Meist

galt sie dem Zeitvertreib und gründete in der Regel auf der

Sterndeuterei. Es gab also keine konkrete Angst vor dem Moment der

Jahrhundertwende, wie sie etwa Ende 1999 verbreitet war, als viele

glaubten, ein Absturz der Computersysteme könne die Welt in eine

Katastrophe führen.Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Geschichte: 1/2021 Der Eroberungszug der Bauern

Gleichwohl

gab es Vorbehalte gegenüber abergläubischer Vorzeichendeuterei – gerade

wenn es darum ging, in noch so kleinen Ungewöhnlichkeiten stets das

Wirken höherer Mächte zu sehen. Conrad Celtis etwa, den Dürer als

seinen Mentor ansah, zählte die weit verbreiteten und oft kostspieligen

Wahrsagungen zu den üblen Lastern und den Hauptursachen für sozialen

Abstieg: »Rotwein und Weiber und Wahrsagerei, Zocken mit Karten und

Pferde und Hunde richten den tüchtigsten Manne zu Grunde.«

»Vier Hexen«| Nachdem Forscher lange nach dem

moralischen Hintersinn von Dürers »Vier Hexen« gesucht hatten, wissen

sie heute, dass es sich um ein »Neujahrsblatt« handelt – ähnlich den

heutigen Weihnachts- und Neujahrsgrüßen. Auch sind keine Hexen gemeint,

sondern die Göttinnen der vergehenden Zeit, von der Jugend bis zum

Alter.

Wie sehr jedem Bürger immer wieder der Fluss der Zeit, die stete Gefahr

des plötzlichen Todes und des Fegefeuers bewusst war, belegt die

zunehmende Zahl eindringlicher »Schicksalsbilder«. Auch Dürer

profitierte von dem Geschäft mit diesen »Gebrauchsgrafiken« – etwa im

Fall seiner »Vier Hexen«. Während Generationen von Historikern Hunderte

von Seiten Fachliteratur füllten und nach dem tieferen

moralisch-sozialkritischen Hintersinn des Kupferstichs forschten, wissen

wir heute, dass es sich um ein »Neujahrsblatt« handelte, das man

durchaus mit den heutigen Weihnachts- und Neujahrsgrüßen vergleichen

kann. In Wahrheit zeigt es keine Hexen, sondern die Göttinnen der

vergehenden Zeit, von der Jugend bis zum hohen Alter, vom Frühling bis

zum Winter. Die Jahreszahl 1497 steht also nicht für das

Entstehungsdatum des Stichs, wie bisher angenommen, sondern ist Thema

dieses Drucks: Er sollte den Empfänger ermahnen, im neuen Jahr die Sünde

zu meiden und sich der eigenen Vergänglichkeit bewusst zu sein:

Jederzeit kann dir das letzte Stündlein schlagen, sei allzeit darauf

vorbereitet.

Die meisten Kunden, die solche aus heutiger Sicht merkwürdig pessimistischen, damals jedoch hochmodernen Darstellungen schätzten, dürfen wir unter der gebildeten Bürgerschaft der stark gewachsenen Städte vermuten. Dürers Erfolg wirft somit ein interessantes Licht auf die psychische Befindlichkeit dieses Bürgertums und dessen Lebensgefühl in einer spätmittelalterlichen Stadt. Aus stadtbürgerlicher Perspektive ging es bergauf. Man lebte in einer Epoche des Wachstums, trotz der schrecklichen Heimsuchung durch die Pest, die seit Mitte des 14. Jahrhunderts etwa alle zehn Jahre durch die Lande zog. Fast jede deutsche Wirtschaftsmetropole – Lübeck, Köln, Augsburg oder Nürnberg – hatte seither ihre Einwohnerzahl verdoppelt. Feste Stadtmauern boten Sicherheit, immer präzisere Gesetze garantierten das Recht des Einzelnen vor Gericht. Handwerker spezialisierten sich, und im Fernhandel ließen sich prächtige Gewinne erwirtschaften, die in Luxusgüter oder Stiftungen fürs Seelenheil investiert wurden.

Dabei lebten viele Familien

erst seit ein oder zwei Generationen in solchen Städten, die »arrival

cities« waren, wie der kanadische Journalist Doug Saunders das positiv

bewertete Phänomen heutiger Megastädte nennt. Nicht zu unterschätzen

waren indes die Folgen des starken Zivilisationsdrucks, dem die neuen

Städter ausgesetzt waren. Die zahlreichen, seit dem 15. Jahrhundert

gepflegten Stadtchroniken berichten mit Vorliebe von schweren

Verfehlungen wie Ehebruch, Bigamie, Schändung von Heiligtümern,

Vergewaltigung, Raub- und Kindsmord sowie von deren drakonischer

Bestrafung: Ertränken, Verbrennen und Vierteilen. Nicht selten ist von

unkontrollierten Gewaltausbrüchen unter Nachbarn und Passanten die Rede,

in denen es meist um verletzte Ehre ging.

»Tod des Orpheus« | In Dürers Zeichnung wird der

begnadete Sänger von wütenden Frauen erschlagen – weil er sich nach dem

Tod seiner Gattin Eurydike von den Frauen ab- und den Knaben zugewandt

habe.

»Tod des Orpheus« | In Dürers Zeichnung wird der

begnadete Sänger von wütenden Frauen erschlagen – weil er sich nach dem

Tod seiner Gattin Eurydike von den Frauen ab- und den Knaben zugewandt

habe.

Den gerechten Gott provozieren

Die Grundlage für den

zivilisierten Umgang miteinander bildete ein alttestamentarisches

Instrument, das die Bibelwissenschaftler »Tun-Ergehen-Zusammenhang«

nennen. Der mittelalterliche Christenmensch kannte es als

»Werkgerechtigkeit«. Gemeint ist, dass jede Handlung, ob gut oder böse,

eine Konsequenz im Diesseits wie im Jenseits hat. Der stets gerechte

Gott bestraft demnach die bösen Taten und belohnt die guten Werke. Für

Dürer bot dieses Kredo auch Anlass zur Provokation – wenn er etwa mit

seinen aktionsreichen Herkules- und Orpheusszenen an sich gute Helden

scheitern und dann bestrafen lässt, wie im Fall des begnadeten Sängers

Orpheus, der seiner Homosexualität wegen zu Tode geprügelt wird.

In

der dynamischen städtischen Gesellschaft zu Zeiten Dürers verwischte

der Zusammenhang zwischen »Tun« und »Ergehen«. Sozialer Aufstieg und

Reichtum, aber auch Konkurs und Verelendung hingen nicht mehr

unmittelbar an »eigener Hände Arbeit« – wie Dürer den rechtschaffenen

Erfolg seines eigenen Vaters würdigte. Dieser lebte um 1480 als

Goldschmied in der Burgstraße 27, direkt neben Hans Fugger, einem Vetter

jenes Jakob Fugger des Reichen aus Augsburg, bei dessen kometenhaftem

Aufstieg zum reichsten Banker Europas der »eigenen Hände Arbeit«

naturgemäß keinerlei Rolle mehr gespielt hatte. Gerade weil der

»Tun-Ergehen-Zusammenhang« im 15. Jahrhundert im Urteil der Zeit mehr

und mehr verwässerte, wurde er zu einem der wichtigsten

gesellschaftlichen Themen. Daher rührt die Faszination für Strafe und

Gerechtigkeit, und zwar weniger im moralisch-politischen Sinn – so wird

ihn erst die Reformation begreifen –, sondern als wissenschaftliche

Neugier an den Regeln des Schicksals, dessen Phänomene man astrologisch,

theologisch und kosmologisch erforschte.

»Selbstbildnis mit Eryngium«| Das Bild überschrieb der

22-jährige Dürer mit »My Sach die gat, als es oben schtatt« – »Mein

Leben wird verlaufen, wie es oben festgeschrieben ist«. Offenbar liebte

es Dürer, sich die Kräfte des Schicksals vorzustellen.

Nicht zufällig sind dies die großen Leitmotive in Dürers

frühen Werken: Weshalb scheitert selbst der beste Mensch immer wieder?

Wie sind jene überirdischen Mächte beschaffen, die das Schicksal des

Menschen steuern? Was hat es mit dem Paradoxon auf sich, wonach das

Leben einerseits fremdbestimmt ist, andererseits aber auch

eigenverantwortlich zu führen ist? Zu seinem Selbstbildnis von 1493 etwa

schreibt er: »My Sach die gat, als es oben schtatt« – »Mein Leben wird

verlaufen, wie es oben festgeschrieben ist«, während er mit seinem

jugendlich wachen Blick zugleich zu fragen scheint, was dort oben wohl

über ihn und seine Zeit festgeschrieben ist. Dürer verspürte

augenscheinlich Lust dabei, sich solche himmlischen, verborgenen und

zugleich mächtigen Schicksalskräfte vorzustellen. Er war stolz darauf,

dass er als bildender Künstler in der privilegierten Lage war, solche

Strukturen darstellen zu können – gleich einem Astronomen, dem es

vergönnt ist, einen anderen Kosmos studieren und erklären zu dürfen.

Somit diente ihm die »Kunst« als Mittel zur Auseinandersetzung mit den großen Themen seiner Zeit. Er nutzte sie im gleichen Sinn, wie es auch die politischen Künstler des 20. Jahrhunderts taten – und die Medien der Gegenwart noch immer tun. Würde Dürer heute leben, fände er seine Motive wohl im globalen Klimawandel oder in der Corona-Pandemie.

Nota. - Dürer lebt nicht heute und wir leben nicht in Dürers Zeit. Dass Dürer seine Kunst aufgefasst hätte als Mittel, sich mit den Fragen seiner Zeit auseinanderzusetzen, wäre kunsthistorisch von größter Wichtigkeit. Da wir aber einen historischen Abstand haben, können wir uns erlauben, davon abzusehen und Dürers Bilder auch und selbst zuerst unter ästhetischen Gesichtspunkten zu betrachten.

JE

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen